Prologue (1976-2001)

pour alto (version posthume avec électronique en direct)par Gérard Grisey (1946-1998)

informations générales

- date de composition

- 1976-2001

- durée

- 15min

- éditeur

- Ricordi

genre

effectif détaillé

alto

informations sur la création

- date

- 3 avril 2001

- lieu

Paris, Ircam, espace de projection

- interprètes

Garth Knox.

Information sur l'électronique

- Information sur le studio

- Ircam

- RIM (réalisateur(s) en informatique musicale)

- Eric Daubresse

- Dispositif électronique

- temps réel

documentation technique et patch

Prologue

2015-max6

Prologue

Prologue-44100-max8

Prologue

Prologue-48000-max8

analyse

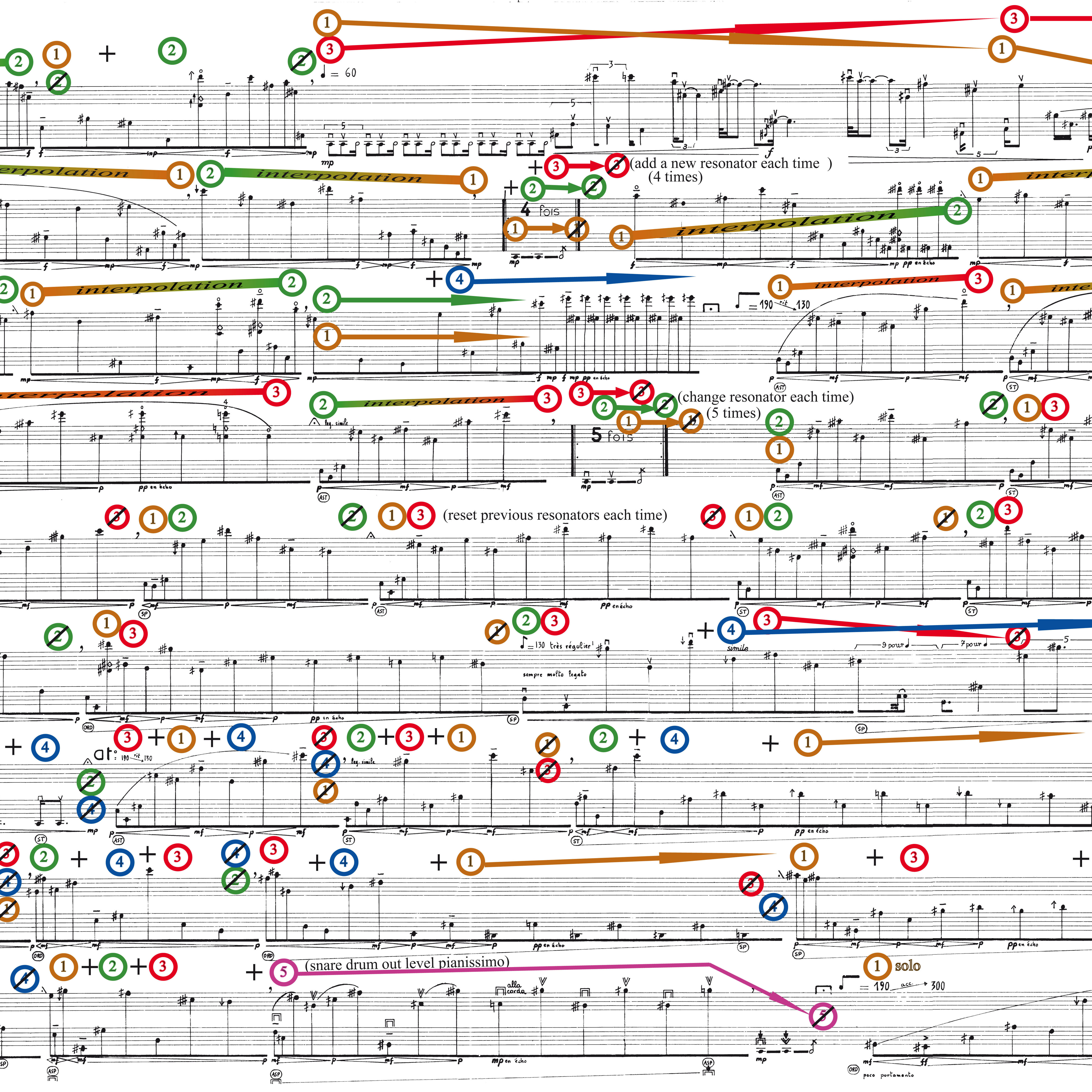

Analyse de Prologue (1976) de Gérard Grisey

François-Xavier Féron

observations

version électronique réalisée conformément aux vœux de Gérard Grisey

captations

Voir la fiche media

Prologue

NaN:NaN

00:00

Ceci est un extrait. La version complète est disponible à la médiathèque de l'IRCAM.

Ceci est un extrait. La version complète est disponible à la médiathèque de l'IRCAM.

Ceci est un extrait. La version complète est disponible à la médiathèque de l'IRCAM.

Ceci est un extrait. La version complète est disponible à la médiathèque de l'IRCAM.

Ceci est un extrait. La version complète est disponible à la médiathèque de l'IRCAM.

œuvres similaires

Cette fiche œuvre a valeur encyclopédique, elle ne reflète pas les collections de la médiathèque de l'Ircam. Veuillez vous référer aux fiches "partitions".

Vous constatez une erreur ?

IRCAM

1, place Igor-Stravinsky

75004 Paris

+33 1 44 78 48 43

heures d'ouverture

Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h

Fermé le samedi et le dimanche

accès en transports

Hôtel de Ville, Rambuteau, Châtelet, Les Halles

Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique

Copyright © 2022 Ircam. All rights reserved.